日本の人口が過去最大の減少に――少子高齢化が突きつける社会構造の危機

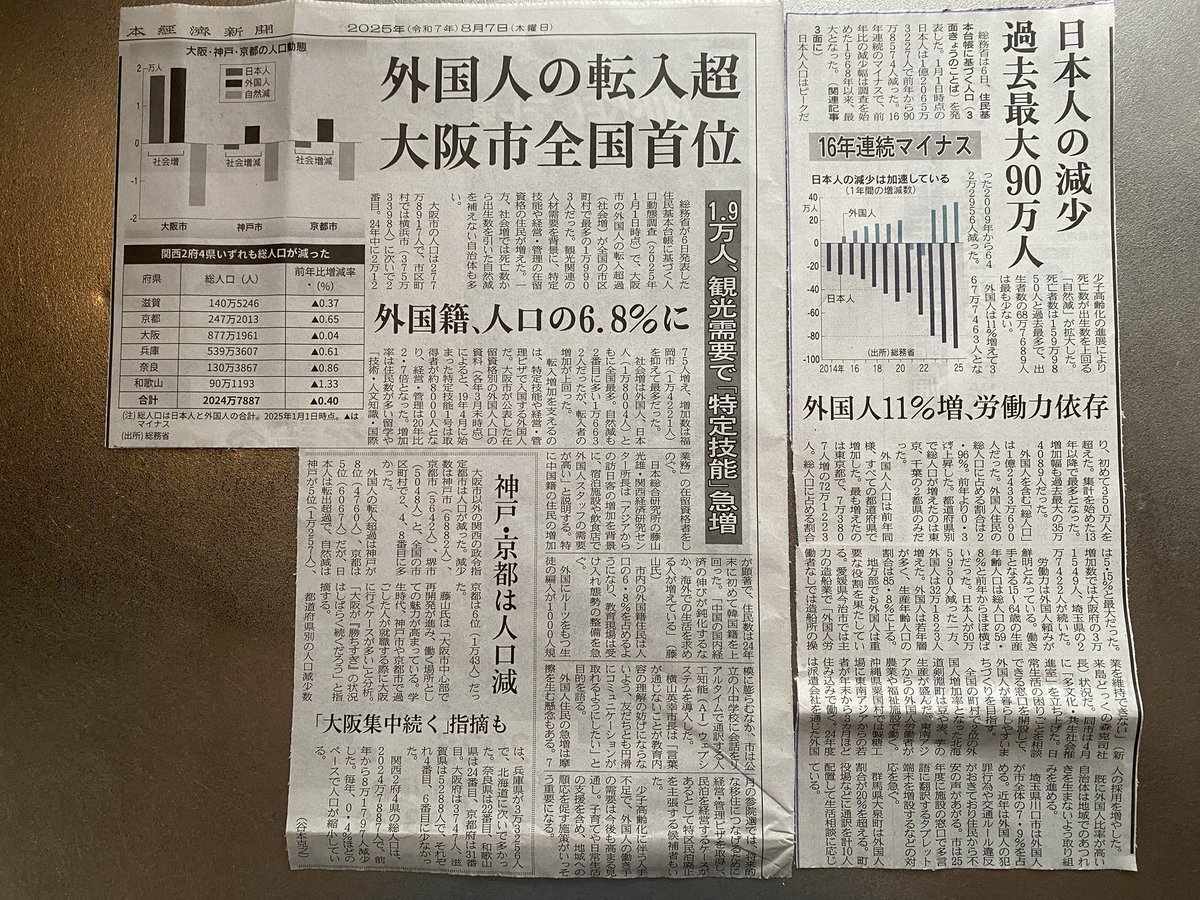

2024年、日本の人口は統計開始以来最大の減少幅を記録しました。出生数は68万6,061人にまで落ち込み、死亡数は160万人を超え、自然減は約90万人。これは単なる数字ではなく、国の形そのものを揺るがす現象です。総務省統計局によると、この減少傾向は16年連続で続いており、少子高齢化の波は加速度的に社会全体に影響を及ぼしています。

過去30年の推移を振り返ると、1990年代は年間120万人前後の出生がありましたが、2005年には110万人を割り、2016年には初めて100万人を下回りました。一方、死亡数は1990年代の90万人台から、2020年代には150万人を超え、団塊世代の高齢化に伴い急増。自然減の幅は2010年以降、毎年のように拡大しています。

都市部と地方では減少の様相が異なります。東京や大阪などの大都市は人口総数こそ高水準ですが、出生率は全国平均を下回り、若年層の割合も減少中。一方で地方では若者の流出と高齢化が同時進行し、農山村では人口の半数以上が65歳以上という地域も珍しくありません。

産業への影響も深刻です。農業では担い手不足が顕著で、耕作放棄地が増加。製造業では熟練技能者の引退が相次ぎ、人材継承が課題に。サービス業では人手不足による営業時間短縮や事業撤退も見られ、観光や飲食業への打撃は大きくなっています。

教育分野では、小中学校の統廃合が加速し、通学距離の増加や地域コミュニティの希薄化を招いています。安全保障面では、人口減少による防衛力の維持や災害時の対応能力低下も懸念されます。インフラ面でも利用者減少による交通網の縮小や維持管理費の負担増が課題です。

国際的に見ても、日本の少子化は際立っています。2023年の合計特殊出生率は1.20。韓国は0.72とさらに低いものの、フランス(1.8前後)やスウェーデン(1.6前後)は高い水準を維持。フランスは育児休暇制度や保育所の充実、住宅支援策を組み合わせ、北欧は教育費負担軽減や柔軟な働き方が出生率維持に寄与しています。日本との政策格差は明確です。

国内でも自治体によって成果に差があります。福井県は保育料完全無償化と住宅支援で出生率を一時改善。島根県邑南町は地元企業と連携した婚活支援や移住促進で若年層流入を実現。秋田県では空き家を若者向け住宅に改修し、就職支援とセットで定住を後押し。北海道のある町は企業誘致と子育て世帯向けインフラ整備を並行して行い、人口減少ペースを鈍化させています。

政府は児童手当拡充、高校授業料無償化、育児休業中の所得補償強化などを実施中ですが、「結婚後支援が中心で、未婚層や若者層への直接アプローチが不足している」との批判も多く聞かれます。住宅費や雇用安定、出会いの機会創出などライフステージ初期からの支援が不可欠です。

Xではこんな反応が見られました

- 「出生より死亡が90万人多いって国の形が変わるレベル」

- 「少子化対策は結婚前から始めるべき」

- 「地方の空き家活用はもっと本格的に」

- 「移民政策だけじゃ解決しない」

- 「高齢者の就労促進は必須」

- 「教育費負担軽減が最大の少子化対策」

- 「農村の人口減少は食料安全保障にも直結」

- 「企業文化を変えないと子育ては進まない」

- 「出生率改善には働き方改革が必要」

- 「自治体間競争で地域格差が広がる」

- 「防災面でも人口減少はリスク」

- 「外国人材受け入れ環境を整えるべき」

- 「中高年の再教育と就労も重要」

- 「税制改革で子育て世帯を優遇すべき」

- 「AI婚活サービスが広がる可能性」

- 「出生率は国力に直結する」

- 「インフラ維持に新しい発想が必要」

- 「学校統廃合は地域の文化継承にも影響」

- 「若者の地方定住を促す戦略が急務」

- 「20年単位の国家プロジェクトとして臨むべき」

※本記事は統計データと各種報道をもとに構成しています。最新の人口動態は総務省統計局・厚生労働省の公式発表をご確認ください。

コメント